安全・安心の取り組み

お客様と当社の信頼関係は、商品のおいしさと同時に、安全な品質の上に成り立っていると考えます。商品のおいしさを追求するとともに、お客様に安心してお召し上がりいただける商品・サービスの提供を最優先に取り組んでいます。

品質保証システム

品質保証体制

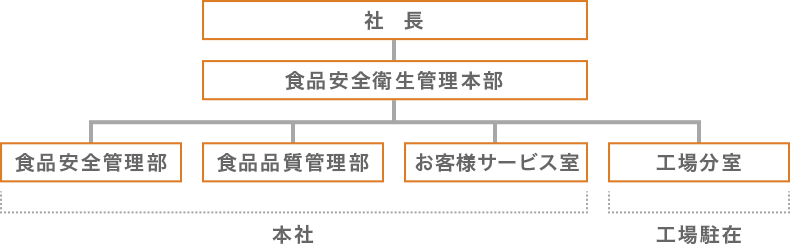

社長直轄の組織である食品安全衛生管理本部を中心に、常にお客様の視点に立ち、さらなる満足をご提供するため、食品安全品質方針に基づき全ての部門において安全・安心な商品作りに取り組んでいます。

食品安全衛生管理本部においては、従業員に対し食品衛生に関する正しい情報や手法を提供することによって、お客様に満足していただける安全な商品をお届けすることを使命とし、「食品安全管理部」「食品品質管理部」「お客様サービス室」の3部門体制のもと、組織強化をはかっています。また、各工場に食品安全衛生管理本部の組織として分室を設置し、業務の独立性を高め、チェック機能を強化しています。

食品安全マネジメントシステム及びHACCP※の取り組み

食品安全管理体制のさらなる強化を目的として、製造工場を中心に第三者機関による食品安全の認証であるISO22000、FSSC22000及びJFS-B規格を取得しています。洋菓子店舗とレストランでは「HACCPの考え方に基づいた衛生管理計画」を遵守し、日々徹底した衛生管理を行っています。

今後も、食品安全マネジメントシステム及びHACCPの活動を主軸に、お客様に安全・安心な商品をお届けできるようつとめていきます。

- ※HACCP:原材料の入荷から製品の出荷までの全工程の危害を想定し、管理方法を決めて安全な商品を供給する衛生管理手法。

AIBフードセーフティの取り組み

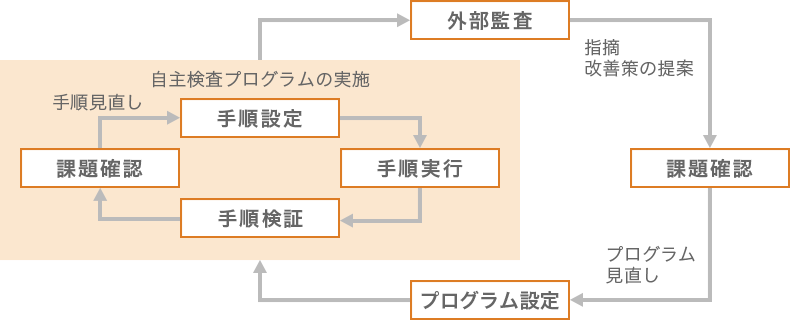

2007年2月よりAIBフードセーフティの取り組みを開始し、現在では洋菓子製造5工場、菓子製造4工場のすべての工場及びレストラン店舗にまで取り組みを拡大しています。AIBフードセーフティとは、原材料の入荷から製品出荷までの安全性を確保するために100項目以上の要求事項が記載された「AIB国際検査統合基準」に則って、食品安全衛生管理を有効に機能させるために行う活動です。

AIBフードセーフティには、毎月実施される自主検査による改善サイクルと、外部監査員からの指摘に対する改善サイクルの2つのサイクルがあることが特長です。この2つのサイクルを回すことで継続的改善を実施し、より高レベルな食品安全衛生管理の実現に向けて取り組みを継続しています。

アレルゲン管理の事例

サプライチェーンの品質保証

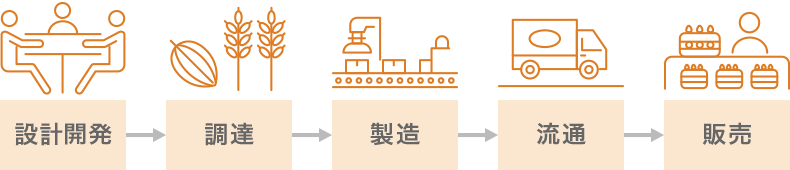

商品・サービスを安心してお客様にご利用いただくために、食品安全及び品質上のリスクを最小限に抑えるべく、サプライチェーン全体で品質保証の継続的改善に取り組んでいます。

設計開発(プロセス)事例 - 商品のパッケージ表示

食品表示法や景品表示法等の法令遵守を前提として、お客様に見やすくわかりやすく、誤認を与えない表示の作成を心がけています。具体的には、多くの人の「目」でチェックすることにより、間違いや誤認を防ぐ体制を設けています。パッケージの表示作成においては、必要に応じて消費者庁や各業界団体に問い合わせをすることにより、社外の「目」も入れてチェックしています。パッケージのデザインでは、関係する複数部署の「目」でチェックしており、新商品に関してはさらに製造部門の「目」も加えチェックしています。

1つの部署で完結させず、表示作成から商品の完成までを全社で共有する取り組みを行っています。

調達(プロセス)事例 - トレーサビリティの確保

購入した原材料は、ロットごとに適切に管理し、いつ・どこで・どの製品に使用したかわかるよう厳格にトレーサビリティの確保につとめています。サプライヤーとは、「調査チェック表」に基づき、手順・異物混入対策・工程管理など定期的に評価や品質監査を実施しており、サプライヤーとの連携を強化し、継続的な品質向上を推進しています。

また、新規サプライヤーを選定する際は、書類審査・現物確認・工場監査等を行うことで品質確保に取り組んでいます。

製造(プロセス)事例 - 継続的改善活動

自社製造工場に加えてグループ会社製造工場及び製造委託工場についても現地監査を定期的に実施し、食品安全及び品質上のリスク要因を抽出し、改善活動に繋げています。監査実施者を本社部門に限定せず、工場部門にも広げることで幅広い視点で製造工場を確認してリスクの抽出を行っています。

不二家食品安全の日教育

2007年1月に期限切れ原料使用に端を発した一連の問題が起きたことから、毎年1月11日を「不二家食品安全の日」と定め教育を実施しています。この日は、過去の歴史と向き合い、“二度と起こしてはいけない”という思いを従業員一人ひとりが再認識し、決意を新たにする日です。この18年で社員の平均年齢は大きく若返り、一連の問題を経験していない社員が多くなりました。これからもさらに増えていく中で、「この問題を風化させないために、自分は今何をすべきか考える」ことを目的とした「教育」を行っています。「不二家食品安全の日」の教育は、オンラインで実施し、リアルタイムで参加できなかった従業員に対しても動画を配信しています。

| 問題点と改善策 | 行政から指摘された問題点と改善策、ルールを守ることの重要性 |

|---|---|

| 2007年当時の体験談 | 2011年に作られた冊子「後輩たちに語り継ぐ体験談集」から当時のリアルな体験談をインタビュー形式で紹介 |

| 現在への道のり | 信頼回復への過程と現在の危機管理を紹介 |

この教育を通し、当時の事実を客観的に把握し、実際対応に当たった従業員の話を聞くことによって、経験していない従業員もより現実的に捉えることができると考えています。教育後には、各自の立場でするべきことを考え実行することを目的に、全従業員へのアンケートを実施しています。

一連の問題は「工場で起こったこと」が起点となっていますが、「どこででも起こり得るリスクを持っている」と認識し、工場・営業・店舗・本部の垣根を越えた相互理解のもと、従業員一同「食の安全」への取り組みをさらに強化、継承していきます。

受講者の声

本日の教育を受け、この出来事は絶対に風化させてはいけないものだと強く感じました。私含め、当時入社していない方も多くいますが、今後同様の出来事を絶対起こさないために当事者意識を持ち再認識するべきだと思いました。また、仕事とは関係ない場面でも、規模の大小は関係なく「ルールを遵守する」ことを徹底する必要があるとも感じました。ルールを遵守することへの妥協・甘さを出ないように私自身も行動していきます。

食品安全やそれに関わる対応方法が、企業としての信頼を築くうえでどれほど重要かを再認識しました。SNSが普及する昨今においては、情報発信における責任の再認識を自分自身のみならず周囲のメンバーにも共有し、外部に発信するものはすべて「不二家」の名を背負っているということを忘れずに責任感を持って、業務に取り組んでいきます。

原料の投入チェック表などの記録は、会社と自身を守る防衛手段であることは認識していましたが、SNS情報への対策という点でも記録が「防衛」になることを知り、改めて重要性を実感しました。原材料表示やアレルギー情報など、確認事項を記録する点では自身の業務も同様であり、緊張感を持って臨みたいと思いました。